当人工智能日新月异,创作数字音乐的“门槛”不再难以跨越,越来越多音乐爱好者开始使用AI等工具创作数字音乐,“未来有数”2025年上海市民文化节数字音乐大赛应运而生。11月15日下午在虹口区滨港商业中心,电子音乐获奖作品《声子跃迁》的旋律,拉开了大赛颁奖展演的序幕。

这场面向市民的大赛共收到来自中外的1489份参赛作品,从专业音乐创作者到普通市民,从9岁的孩子到69岁的老人都参与其中。

东方广播中心动感101副总监、评委罗毅认为,“数字音乐技术的使用尤其是AI的使用,模糊了专业和非专业的界限,专业者可以让自己的音乐作品更加精进,非专业者能从中找到深度体验音乐的乐趣。”

模糊专业与非专业的界限,音乐更开放多元

“未来有数”2025年上海市民文化节数字音乐大赛通过原创类数字音乐作品、非原创类数字音乐作品、AI类作品和多媒体音乐作品四个赛道进行比拼。其中00后参赛踊跃,占比将近40%。大赛以行业前瞻视野为市民搭建创新型赛事平台,引领市民深度参与城市数字生活构建。

现场,水木年华组合的歌手于盛独唱《一生有你》为市民数字音乐创作打call。值得一提的是,当天还启动了“未来有数” 数字专辑歌单线上发行仪式和赛事优秀作品厂牌签约仪式。优秀作品有机会获得更广泛的传播,也让更多作者有机会被看见。

于盛独唱《一生有你》

在参赛作品中,国风电子音乐给评委留下了深刻的印象。获奖作品《竹漪流韵》以竹笛、二胡、琵琶与中国传统打击乐为主奏乐器,结合电子音乐与原声乐器,取材自上海青浦地区非遗“田山歌《春播》”,以传统农具“筒车”为叙事核心,构建出一幅充满生命力的江南田园图景。

获奖作品《竹漪流韵》

作者陈思翰是上海音乐学院三年级学生,广东潮汕人。来到上海求学后,他对上海民乐产生了浓厚的兴趣,特地去青浦采风,用青浦民歌作为创作元素进行创作。陈思翰还收集了大自然的风声、水声和鸟声融入乐曲中,将民族旋律与现代电子节奏融为一体,使音乐兼具传统韵味与现代听感。评委们认为,他的作品体现了青年人对地域文化的再创造,展示了在新技术语境下,非遗音乐“活起来”的可能性与当代表达的力量。

69岁的黄正方老先生是本次大赛最年长的参赛者,也是唯一一位超过60岁的选手。由他作曲,著名词人张海宁作词的歌曲《海水她还在海上蓝》获得原创类数字音乐创作奖,歌曲带有浪漫的爵士风。

黄正方退休前曾是东昌中学音乐老师,一直在辅导乐队,搞音乐制作。他90年代就开始使用数字音乐技术,“只是当时软件比较少,功效也没有现在好。”创作过程中,他是先写出谱子,用软件听音效、出小样,在电脑上配器,最后找了一位爵士风格的虚拟歌手演唱。“以前传统乐器成本很高,发展到今天,乐器都不用了,都数字化了。”他相信数字音乐面向未来,是潮流所向。

“我是弄堂的少年。十五岁的眼眸,装满新鲜,清晨的豆浆,弄堂的寒暄,穿梭石库门,岁月的书签......上海的故事写在每一天。”年仅16岁的“弄堂少年”王一非获得“未来之声”奖项,他和他的乐队演唱的原创歌曲《我爱这上海》真挚动人,唱出了年轻人在新时代语境下对上海文化的深情告白。

原创歌曲《我爱这上海》

王一非就读于上海市现代音乐职业学校,他从小喜爱乐器,学过架子鼓,后来又自学了键盘、吉他和贝斯。小时候他经常去爷爷奶奶居住的老弄堂去玩,弄堂是他心中老上海的“根”。创作中,他不仅采样了外滩的钟声,还去网上找了电车的“叮叮当当”声和老弄堂的吆喝声来配乐。

大赛不仅吸引了上海及其他省市的市民投稿,更吸引到海外音乐人和华人投稿。其中不乏专业的音乐从业者。

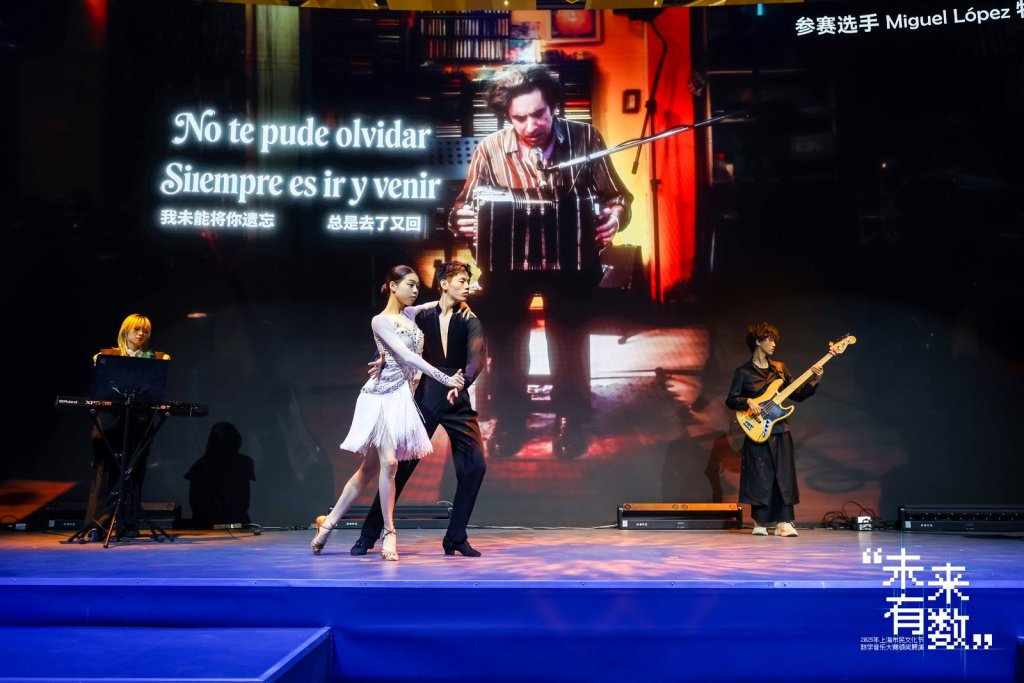

来自阿根廷布宜诺斯艾利斯的音乐人米格尔·洛佩斯是拉丁音乐界享有盛誉的班多钮手风琴与吉他演奏者,曾任传奇乐团成员逾十年。此次他携其乐团圣塞西莉亚三重奏连线参演“未来有数”成果展,带来探戈作品《La Noche Adentro》(《夜晚深处》)。

探戈作品《夜晚深处》

数字音乐技术不仅让有专业背景的音乐人看到更多可能,更是让无任何音乐背景的普通人可以领略音乐创作的乐趣。幼儿园教师王丹凤为了用更活泼的方式将各种知识教给孩子们,经常会“创作”一些实用歌曲。她为此学会了使用AI作曲。这次她的参赛作品《沪上云起》以“城市记忆与人文温度”为主题,用吴侬软语勾勒出一幅上海风情画卷。“歌词是自己写的,用AI稍做修改。”王丹凤表示,虽然作品是AI作曲,但还是要经过自己的反复匹配、选择,才能呈现出满意的作品,“人的创造力还是很重要的。”

从赛场到展览,让数字音乐触手可及

大赛颁奖期间,11月7日至11月16日,数字音乐大赛成果展在滨港商业中心1楼举行,同期展出优秀参赛作品,将赛事成果与互动体验深度融合。“声而不同”展区特设“经典乐评卡”投票活动,市民可填写乐评为喜爱作品投票,在交流中深化对数字音乐的理解;“声生不息”区聚焦评委精选及网络热力作品,设置NFC互动装置,市民用手机触碰对应标识即可播放音乐,实现“触手可及”的音乐体验;“音境漫游”区打造步入式音乐声场空间,设置音乐声场讲解、作品欣赏互动等,让市民在沉浸式聆听中感受数字音乐的空间魅力。

当天还启动了“未来有数” 数字专辑歌单线上发行仪式和赛事优秀作品厂牌签约仪式。

“未来有数”系列赛事已在2023年、2025年两次举办,分别以“艺术”和“音乐”为主题。“AI早已融入日常生活,我们希望打造一个专业的群文品牌赛事,吸引更多年轻人参加。”虹口区文化馆副馆长程蕾提到,赛事共收到1489件中外作品,甚至吸引了黄龄这样的专业歌手投稿,“这说明数字音乐早已融入生活,AI让创作门槛降低,普通人也能实现作品上线、版权授权的梦想。”对于赛事未来,程蕾透露将以两年一届的频率持续举办,“后续方向还在探索,或许会深耕数字艺术、数字音乐领域,也可能拓展新赛道,核心是为市民搭建创新平台,让大家在数字时代更好地感受文化魅力、实现创作价值。”

本次赛事由上海市民文化节指导委员会指导,虹口区文化和旅游局、上海市群众艺术馆共同主办。

还没有评论,来说两句吧...