2025年10月19日,“其命惟新——广东美术百年大展·上海站”学术研讨会在上海美术馆举行。研讨会现场,来自广东、上海及全国各地近30位学者、艺术家与策展人汇聚一堂,分为两组,分别围绕“中国近现代美术与广东实践”和“广东近现代美术的区域互动与历史叙事”两个主题,展开了两场高密度、深层次的平行讨论。

研讨会中,多位专家谈到沪粤两地的艺术交融和岭南与海派共同的艺术基因,也系统梳理了岭南画派“折衷中西、融汇古今”的艺术理念及其艺术革新背后的社会革命动力。

谭华牧《风景》 油画/35.5cm×43.3cm/20世纪50年代 广东美术馆藏

上海市美术家协会顾问、美术史论家朱国荣表示,“广东美术百年大展”论它的规模、艺术内涵放到任何一个地方展出都是会轰动的,展出的作品很多都是他在学生时代、学习美术时就熟知的经典作品。尤其在展览里面看到的林风眠、关良,大家一直认为他们是上海画家的代表性人物,忘记了他们原来也是广东美术家,包括李铁夫,雕塑家李金发、版画家陈烟桥等人,其实他们都是广东人。“我们上海和广东的艺术家是存在交叉的,两地的艺术交叉发展、此起彼伏,实际上是你中有我、我中有你的关系。”

陈树人 长城暮鸦 1929年 中国画 119cm×50.5cm 广州艺术博物院(广州美术馆)藏

广东省美术家协会副主席、广州画院院长宋陆京从不同层面对比了上海和广东的异同,以及由此所生发的两地不同艺术风格。上海作为国际化经济中心,以高效政策、海派文化和现代的都市风貌见长,广东凭借岭南的文化底蕴、生活的成本优势和务实的商业传统,更凸显亲民的市井气息。“上海融合了中西文化,如石库门建筑,注重精致与细节,受西方文化影响较深,艺术风格偏向于现代、开放和国际化;广东保留了岭南传统,包括骑楼、榕树,更注重实用性和烟火气,艺术风格更注重实用性和本土特色,呈现了扎根现实的创作风格。”

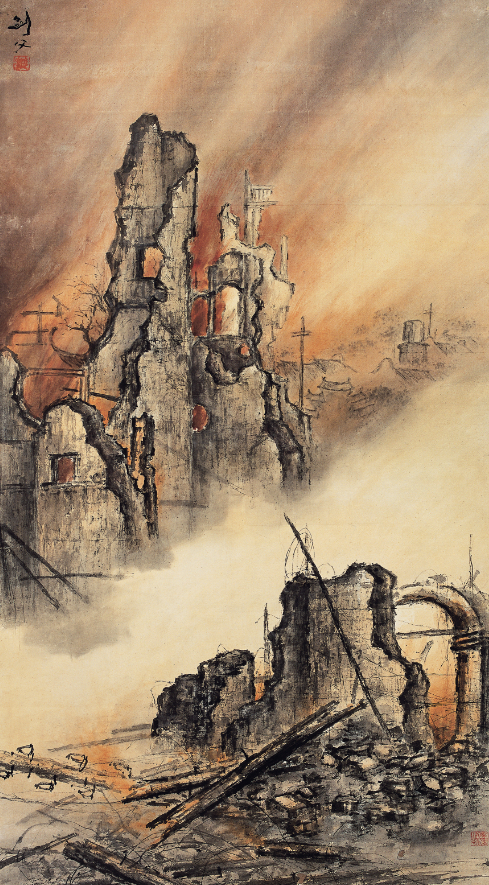

高剑父 东战场的烈焰 1932年 中国画 166cm×92cm 广州艺术博物院(广州美术馆)藏

上海美协理论与策展艺委会委员、上海油画雕塑院院长江梅表示,百年来的发展,中国的艺术家一直在中西融合,进行本土化文化价值观的构建,不同的河流最后汇成一个大海。“上海和广东也是两条大河,时有交接,在源头上已经开始了,在过程中有自己的发展主体性,但同时也在不断地互补,最后生成,这种亲缘关系是非常重要的,这两条河流都不是封闭的,是开放性的,受到海洋文化的重要影响,呈现海纳百川、兼收并蓄的特点。”

广东省美术家协会名誉主席、广东省中国画学会会长方土, 广东省美术家协会原专职副主席兼秘书长、广东省中国画学会名誉副会长王永、上海油画雕塑院院长江梅等参与研讨。

研讨会现场

在“广东近现代美术的区域互动与历史叙事”的主题研讨部分,学者们以“区域互动”为棱镜,深度透视了广东百年美术波澜壮阔的演进史。研讨会上,学者们不仅提炼了粤沪两地共有的“海洋文化”开放基因,更通过“同源异流”的独创性理论框架,系统阐释了岭南画派“使命驱动”的规划性现代性与海派“市场孕育”的生成性现代性之间的根本分野与内在联系。

研讨会现场

广东美术馆原馆长罗一平、艺术评论家皮道坚, 广东省美术家协会副主席、广州艺术博物院(广州美术馆)馆长罗奇, 中国美术馆展览部主任邵晓峰, 上海美术家协会副主席李磊, 上海美术学院执行院长金江波, 上海戏剧学院教授李旭, 华东师范大学美术学院副教授汪涤, 上海大学美术馆馆长马琳, 上海美术馆党委书记、执行馆长王一川, 深圳市关山月美术馆馆长陈俊宇, 广州美术学院艺术与人文学院教授樊林等参与研讨。

还没有评论,来说两句吧...