一个少年突然把自己锁进房间,不去上学,父母只当孩子“偷懒”“闹情绪”,却未想到孩子已经“生病”了。——这是作家、中国人民大学教授梁鸿在非虚构新作《要有光》里描述的现实。

在《梁庄十年》之后,梁鸿将目光投向了青少年的心理健康,通过大量走访,记下一个个本应鲜活灿烂却悄然黯淡的生命。文本《要有光》首发于《收获》杂志,并由中信出版集团出版单行本。

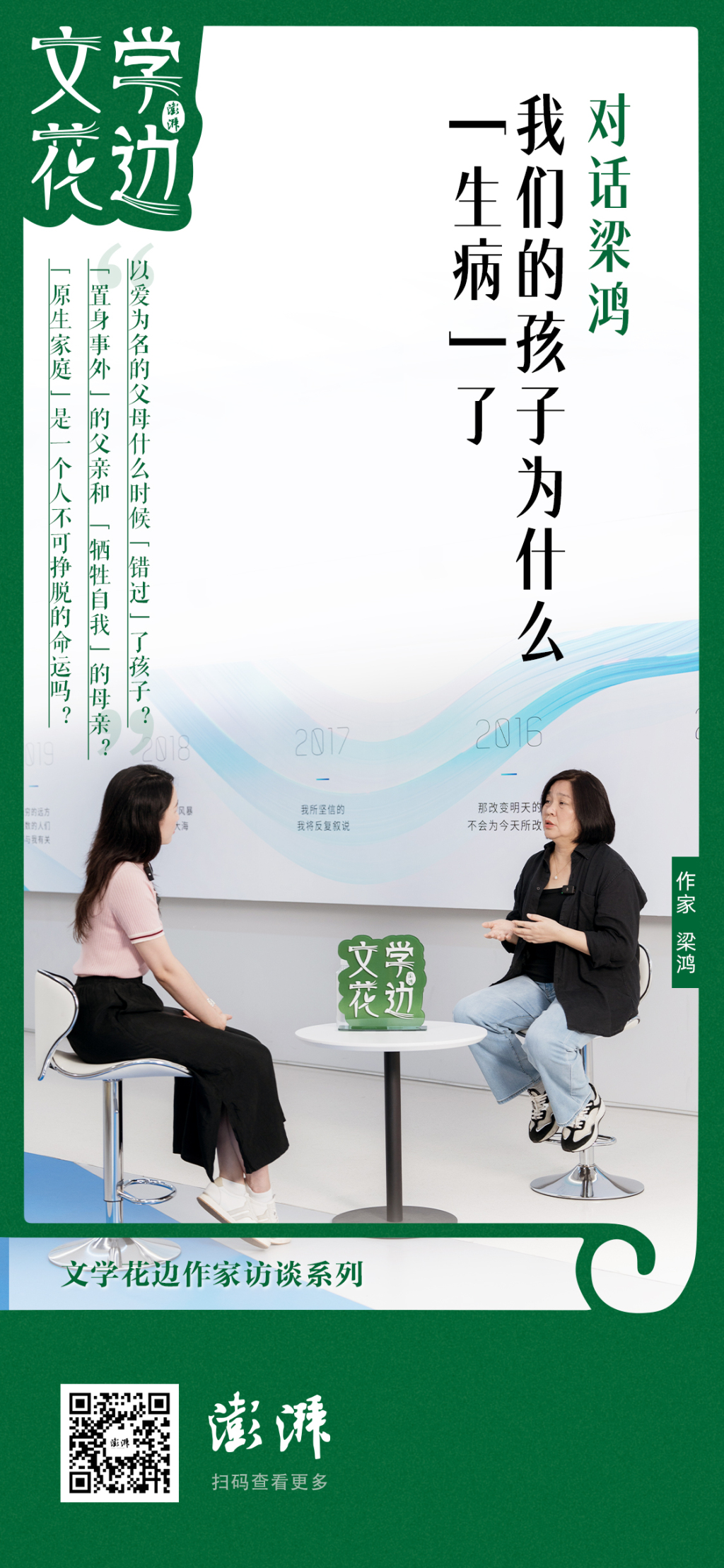

孩子们为什么“生病了”?以爱为名的父母是在什么时候“错过”了自己的孩子?为什么我们常常看到一个“置身事外”的父亲和一个“牺牲自我”的母亲?“原生家庭”是一个人不可挣脱的命运吗?……在新作出版之际,梁鸿接受了澎湃新闻·文学花边独家专访。

梁鸿 摄影:郑博文

困惑:你不知道孩子在说什么?

梁鸿是一位作家,一位大学教授,也是一位母亲。

随着孩子慢慢长大,她发现自己有时并不知道怎么和孩子很好地交流。她开始查阅资料,意外发现很多孩子都出现了情绪问题,他们焦虑、抑郁,有的休学在家,有的伤害自己。医院精神科里的未成年患者越来越多,寻求心理疏导的中小学生也越来越多。

更可怕的是,很多家长对于问题的严重性依然一无所知。

比如,当一个孩子一到考试就喊肚子疼,带去医院又查不出来,家长往往直接断定孩子在装病,完全没想到这可能是孩子情绪紧张造成的躯体化反应,也可能是孩子在发出心理呼救的信号。

《要有光》首发于《收获》杂志

从2023年开始,梁鸿在三个完全不同的地方——北京海淀区、一座二线滨海城市以及一座县城展开田野调查,发现三个地方的孩子很不一样,他们有的是被众星捧月般长大的“天之骄子”,有的是“小镇做题家”的后代,有的是从小就缺失家庭关爱的留守儿童,但他们的父母,无一例外地,很晚才发现自己的孩子心理生病了。

更让梁鸿痛心的是,时至今日,还有家长认为心理生病不是真正意义上的生病,不过是孩子“娇气”“矫情”“没事找事”。每每在相关报道的评论区里看到“打一顿就好了”“就得让娃去地里干几天活”,她都不禁感叹:“有时,我们真的太无知,太狂妄了。”

“我们沉浸在自己的世界里,用我们的经验去教育孩子。但时代变化了,你得承认很多时候我们的经验失效了。”

在采访中,梁鸿对一个女孩冲着母亲怒吼“你从来不知道我在说什么”印象极深。“比起是非,家长更在意的是自己在孩子面前不容置疑的权威性。我们这代人就是在这样的家庭文化中成长的,我们也很难接受孩子去挑战我们的权威。但在今天这样一个时代,孩子对外界信息的接受和感知早已超过了我们。你只是用父母的身份去强压他们,那肯定会出问题。”梁鸿说,“作为父母,我们最大的问题是,我们从不意识到我们有问题。”

“你看似是最爱孩子的人。但当孩子不断地累积精神压力,从一个健康的心理状态滑向崩溃,你是在哪里错过了你的孩子?这是值得我们反思的。”

思考:谁在定义?谁在焦虑?

另一个问题是,孩子们为什么不快乐了?

不知从什么时候开始,“考上好学校”成为了大部分中国孩子唯一的价值标准,其他一切评价体系都要为此让路。当孩子出现心理问题时,许多家长首先关心的不是孩子有多痛苦,而是焦虑于孩子还能不能继续上学,仿佛只要学业不断,人生就不算真正“脱轨”。

在梁鸿看来,这种观念本身就是一种集体无意识,家长把来自社会的焦虑原封不动地加诸在孩子身上,却很少反思自己作为大人的责任。有的父母自己厌恶职场竞争,转身又要求孩子闯进“不能输”的比赛。

当全社会都把考试和升学当作评价孩子的终极标准,成长中的少年很容易陷入迷茫和自我怀疑:除了做题,我的人生到底还有哪些可能性?

《要有光》内页

观察:置身事外的父亲,牺牲自我的母亲

《要有光》写到一半时,梁鸿突然意识到一件事:“怎么都没几个父亲参与其中?”

她一直很想找到并写出一个鲜明的父亲形象,但最后只能告诉自己,这也是现实一种。

在她接触到的家庭里,大多是母亲在为孩子的事情焦头烂额,声嘶力竭,而父亲像是一个置身事外的旁观者。书里有一幕是,一个女人为了孩子又蹦又跳,又哭又闹,而那个男人一直在隐忍,任凭女人又推又搡。如果有不知情的人经过看到,会肯定地说,那个女人无理取闹,那个男人好有修养。

“我们的父亲到哪去了?我们的父亲到哪去了?”梁鸿接连追问,“在中国传统社会,我们会说父亲要承担家庭经济压力,一个男人习惯于把自己从家庭的内景里抽身出来。但有什么比你孩子的成长更重要?事业和你的孩子一定是对立的吗?你没有偷懒和推卸责任吗?”

在梁鸿看来,父亲的家庭参与不仅给孩子带来更多关爱,更为一个家庭带来良性平衡。“只有母亲在那奔走呼号,这并不是一个健康的身心状态。对一位女性也不公平。”

她采访的那些母亲,她们往往既要在职场拼杀,又要操心家庭生活,身心俱疲却不敢有一丝松懈。她们也极其容易陷入一种“自我牺牲”的心态,认为自己为孩子省吃俭用,苦守婚姻,没有自我,却不想当她们把物质、婚姻乃至全部人生都“押”在孩子身上时,孩子也会不堪重负。

“那些类似于‘我为了你怎么怎么样’的话,是很多母亲无意识的脱口而出。因为伴侣在孩子这个问题上的缺席,她们确实没有多少选择的空间,只能把全部精力给到孩子,也很难让自己有所成长。可只有当一个母亲跳出‘一切为了你’的桎梏,不再以孩子为人生唯一的意义,她才能以更平和、充盈的状态陪伴孩子成长。”梁鸿说,“每一个人都应该是一个独立的个体,而不是将生命状态依附在谁身上。”

“一个家庭里,只有每个成员都在发光,这份光亮才能汇聚起来,这个家才能成为温暖彼此的地方。”

在新作出版之际,梁鸿接受了澎湃新闻·文学花边独家专访 摄影:郑博文

出路:在原生家庭的创伤中再往前走

这些年“原生家庭”成为了热议话题,不少成年人感叹自己的童年“需要一生去治愈”。

“家庭对一个人心理的影响确实深远而巨大。”梁鸿说,“我们经常遇到一个孩子说起当年被打,父母就非常愤怒,说我对你那么好,你怎么就记得这一件事情?这不是孩子记仇,而是这个事确实在孩子心中留下了很深的印记。创伤就是创伤,不是‘时间过去了’‘孩子长大了’就能弥补,家长只有正视了这个问题,才可能真的一起往前走,不然在情感上很容易渐行渐远。”

但是,梁鸿也不赞同将原生家庭的影响“本质化”,视其为一个人不可挣脱的命运。她很喜欢书里一个少年的话——“我们是在一个必然的破碎与创伤中再往前走”——即我们看见了受伤的事实,也带着伤口向前生活。“对年轻一代来说,不要沉溺于指责父母,他们有他们的时代局限。很可能你尝试过和解但最后不欢而散,那就选择去理解。更重要的是,放自己出来。”

“但我还是呼吁中老年父母们重新看待我们的孩子,不要总以‘过来人’自居,觉得人到50岁、60岁就可以‘定型’了。60岁还刚刚开始,同志们!我的意思是要学会用开放的思维去重新看待世界,重新理解子女。人只有拥有学习的热情和学习的能力,才可能跟着世界一起往前。”

作为一个文学写作者,梁鸿无意于提供某种结论或解决方案,但她希望通过一个个具体的生命,让更多人看见孩子们“生病”背后的复杂性和冲突性。

“这本书里每一个孩子的人生还在继续,我只能暂时写到2025年。我想他们的经历如果能够砸开我们思维的坚冰,让我们对一些惯性思维有所警醒,这本书的意义就达到了,那道光就投射下来了。”

对于那些在黑暗中摸索前行的家庭来说,这束迟来的光哪怕再微弱,也极其珍贵。

海报设计 王璐瑶

还没有评论,来说两句吧...